IPB University(旧:ボゴール農科大学)出張報告

当学部国際獣医教育研究センターの教員派遣事業により、インドネシアのIPB Universityを訪問したので報告する。

出張期間 2024/1/21-1/27

今回の出張目的

①本学と本学部の紹介

②先方との先方との学部間研究教育連携の意向書(Letter of Intent)の取り交わし

③5年次キャリアアップ研修の候補地の聞き取り

④各研究者の共同研究カウンターパートとの打ち合わせ

⑤現地畜産関係施設の視察

IPB Universityの紹介

国立IPB University(公用語表記: Instistut Pertanian Bogor)は同国農業系大学の最高峰であり、同校獣医学校も戦後も最初にインドネシア国で創立された獣医系学部の最上位校。近年農業系学部のみならず、医学部、経済学部などの新学部が次々と設立され、総合大学化している。このため、2年前に英語表記をBogor Agricultural UniversityからIPB University に変更した。現在東南アジア獣医系大学のハブ的な役割を担っており、スマトラ島およびマレーシアでの獣医学部ブランチの創設、海外留学生の受け入れも積極的に行っている。

同大学獣医学校(SKHB)も、2年前に獣医学部(FKH)から改組。1学年の定員は120名。4年生でbachelorを卒業後、3semester(1年半)のポリクリニック(現場研修)参加ののち、CBT, OSCE(OSCEは今年より実施)に合格すると獣医師の資格が得られる。昨年度のSKHBのCBT合格率は100%とのこと。

詳細は以下の通り。

1/21(SUN)

7:05 松山発。羽田経由にて16:15ジャカルタ着。Leni Maylina講師に空港まで出迎えていただき、ボゴールへ移動。

20:30 ボゴール着。

1/22(MON)

8:00 IPBコンベンションセンターにてArif Satria学長、Deni Noviana副学長、Bambang Purwantara 教員評議会委員長、Amrozi獣医学校長らIPB首脳陣6名と面会。挨拶と記念品贈呈。

10:00 IPB Dramagaキャンパスに移動。学内施設見学。IPB大学は企業との共同研究に注力しており、獣医学校においてもワクチン開発施設など企業活動と直結した研究のための施設・プログラム多数の由。IPBブランドの商品開発にも力を入れ、ボゴール市内に自校のアンテナショップおよび商業施設内スペースにおいて数々の自己ブランド商品(蜂蜜、伝統飲料、健康食品、家畜飼料など)を一般販売していた。大学農場ではウシ20頭、ヒツジ30頭、ウマ15頭が飼養されており、学生教育に供用されていた。

午後より獣医学校スタッフと面会。Amrozi学校長とLetter of Intent 取り交わし。

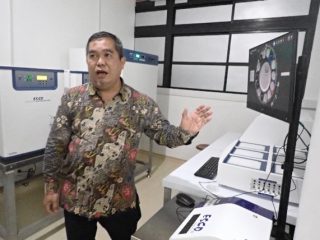

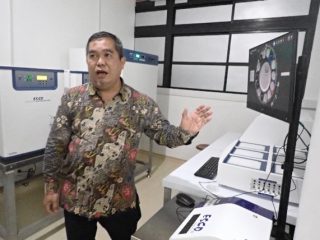

その後教育病院訪問。診療科は小動物・大動物の2分野に分かれていた。特にウマに関しては、Amrozi学校長に全国から診療依頼があり、昨年度は年間外来500件、往診3000件の診療があり、学生も帯同して診療参加しているとのこと。小動物診療、特に猫の外来数は増加しており、近年は卒業生の7割が都市部の小動物診療病院へ就職している。繁殖学講座では家畜のみならず野生動物保全にも注力しており、絶滅危惧種であるスマトラサイの生息環境保全及び卵子の保存を、ドイツ・ミュンヘン大学と共同で行っていた。また、小型反芻獣用の直腸検査用超音波診断機のプローブを中国の企業と共同で開発してすでに現場で使用していた。

1/23(TUE)

9:00 Deni Noviana副学長と面会。大学博物館を案内していただく。同大学はインドネシア国の農業分野へ多くの優秀な人材を輩出している。

10:00-17:00 両学部教員によるセミナー。本学部からは井上がOUS 獣医学部の紹介、鍬田准教授がアジアにおけるアルボウイルス感染症についての講演を、SKHBからはUpik教授がアルボウイルス感染症について、Muhammad Agil教授がスマトラサイの保全研究について講演を行った。セミナーには同学教官・学生約50名が参加し、本学の教育制度、本学への留学(短期研修・大学院)について数多くの質問が寄せられた。

19:00 Deni副学長のスタッフと会食。

23:30 ボゴール市公立と畜場(RPH Terupadu)訪問。実際のHaral公証と畜(ウシ)を見学させていただく。イスラム教ではと畜の際、牧師資格を持ったと畜技術者(下写真の帽子をかぶった男性)が神への祈りの文言を唱えながらと殺した肉のみ食用に供される。当地で飼育されている肉用種は主にシンメンタール種、ブラーフマン種、およびリムーザン種の交雑種。これに加えてローカル種であるバリ牛も持ち込まれる。生体は運送業者がと畜場に生体を持ち込んだのち、1~2日でと畜に供される。1日のと畜頭数は平均15頭。21:00頃から生体が搬入され、と畜作業は深夜12:00頃から開始される。Idul Adhaという断食明けの時期にはと畜頭数は100頭/日程度に増加するが、インドネシアにおいても近年のコロナ禍によりと畜頭数が激減している由。解体した肉の卸価格は品種にかかわらず100,000Rp(約1000円)/kg程度。日本のような品種による価格差はないとのこと。しかし小売価格には品種や部位が反映される。解体した牛とともに深夜2:00ボゴール市営市場訪問。同国は依然コールドチェーンが未発達なため、と体は直ちにフレッシュマーケットに移動・販売される。

3:00 ホテル着。

1/24(WED)

ホテルで仮眠後、IPB-SKHB教官陣とともに5:30Bandung県Rembang市へ出発。

10:00KPSBU(酪農組合)訪問。組合長秘書Ramdan Sobahi獣医師と面談。西ジャワ州には酪農組合が4つあり、中でも高原に位置するレンバン市は酪農の町として知られている。レンバン酪農組合は組合員数3,500軒、加入牛頭数19,100頭(国内飼養頭数は約300,000頭)。日集乳量は60t。品種はホルスタイン種。平均乳量は10kg/day。生乳工場(生乳・乳製品加工所)を併設し、集乳も自社保有の集乳車で行う。臨床獣医師・人工授精師も雇用し、治療費や人件費は加入農家の乳代から天引きされる。日本の農協と類似のシステム。国の家畜共済保険はない。乳代は7,000Rp (70円)/kg。つまり、小口農家(5~6頭)では1日の乳代は約400,000Rp(4,000円)、年間の乳代は1,200,00,000Rp(1,200,000円)、乳/飼比4/6とすると年間乳粗収入は約48,000,000Rp(480,000円)となる。これに子牛の売却益が加わるため、小口農家の年収は50,000,000~60,000,000Rp(500,000~600,000円)となり、これは同組合の新卒獣医師の年収とほぼ同額である。しかし近年、インドネシアでも飼料高騰が続いており、西ジャワ州は人口密集地のためイネ科牧草を自家栽培することは一般的ではないため飼料代の高騰は酪農家の経営を直撃している。大動物臨床獣医師の給与も高給ではないため、獣医師の人手不足も深刻とのこと。

KPSBUは大手乳業会社への卸販売と合わせて自社工場も持ち合わせており、生乳、加工品販売も行っていた。同行のSKHB教官陣もお土産として生乳やヨーグルトを購入していた。

11:00 2軒の酪農家(大型・小口)の牧場訪問。

①大型酪農場(フリーストール:総頭数92頭/搾乳頭数42頭)

職員数5名。パーラー搾乳(6頭ダブル) 、バルク6,000kg, 1日2回搾乳(5:00と16:30)、日乳量10-15kg/day, 人工授精、

飼料:エレファントグラス、アンパス(キャッサバ、パイン粕、食物残さなどを粉末状にしたもの)。日本の粕酪。

最大134頭まで飼育可。バーンは床敷き無し。糞尿はスクレッパーで一日2回清掃。糞尿分離スラリー。

乳房炎は少ない(SCC<10万)。発生時は抗生剤はほとんど使用せず、絞り切りで対応。

多発疾病は運動器疾患(蹄病・関節炎)。オス子牛は1週間で売却。去勢はしない(宗教上)。メスは残して自家育成。

②小口農場(タイストール:総頭数10頭/搾乳頭数5頭)

家族経営3名。手搾りバケツ搾乳。人工授精、

飼料:エレファントグラス、キャッサバ、稲わら、食物残渣を乾燥した飼料。

糞尿は一時保管所で発酵させたのち畑に散布。乳房炎少ない。蹄病多い。

全体にイネ科牧草の給与は少なく、BCSは低い。乳量も日本の半分以下。その分乳房炎は少ないようであった。

19:00 ホテル着。

1/25(THU)

11:00 SKHB訪問。Muhammad Agil教授と野生動物保護プログラムについてのミーティング。現在、サマースクールとして海外学生を受け入れて野生動物保全プログラムが実施されているのは以下の2か所。

①スマトラ島ランプーン州ウェイカンバス自然保護区:絶滅危惧種であるスマトラサイ(野生状態のものは推定30頭)を移送し自然環境下で管理している保護区。広大な保護区内で管理しているため、直接観察の機会は少なめ。今年は参加希望があれば実施可。

②スラベシ島マナド州タンココ自然保護区:スラベシ島北部にある自然保護区。通年地元自然保護組織のレンジャーと国内・海外の研究者が常駐しており、基本的に年間を通して自然保護に関する研修を実施中。対象動物はクロザル(Macaca nigra), メガネザル(Tarsius tarsier)など。井上も学部学生時、京都大学霊長研およびIPB霊長研の捕獲調査に参加経験あり。治安は良好。研修内容は、行動観察、個体識別、糞便の寄生虫検査などの研修をレンジャーと研究者から受けられる。研究施設に宿泊可能。また地元住民宅へのホームステイも既にすでに稼働中。動物の観察は比較的容易。また7月末には地元小学生への野生動物保護啓蒙活動に各国の学生が参加している。参加者10名から実施可(他国・他校の学生と合同でも可)。参加費はジャカルタからの航空運賃+タンココでの滞在費(食費・宿泊費)で5万円程度。

今後もお互い連絡を取り合うことを約束する。

鍬田准教授はUpic教授、Supriyono講師と共同研究についてのミーティング。

13:00 昼食後、Amrozi学校長にアテンドしていただき、IPB卒業生が経営するヒツジ・ヤギ・ウシの牧場(Mitra Tani Farm)を訪問。当牧場ではヒツジ200頭、ヤギ100頭、ウシ10頭を飼養しており、肉・乳の生産、と殺、製品加工のすべての施設を完備して6次産業化していた。特に西ジャワ州ガルット地方原産のガルットヒツジはブランド家畜であり、その肉は臭みがなく様々なヒツジ料理に用いられる。オスは高価なものになると200万円を超えるものもあるとのこと。ヤギとウシは乳・肉兼用であり、ヤギ乳も牛乳も自社で殺菌・瓶詰めを行っている。ヤギ乳の卸価格は牛乳(70円/kg)の4倍(280円/kg)と高価で取引されている。牛乳(生乳)も日本と同程度の価格(210円/kg)で小売りされており、コールドチェーンが十分完備されていないインドネシアにおいては依然高価な栄養食品として認識されている。肉は精肉のみならず、缶詰加工工場を敷地内に併設し、様々な商品を開発・販売している。しかし、ヒツジ・ヤギの歩留まりは25%と低く、成体メスで25kg程度でと殺することから、精肉量は5~6kgにとどまっており、飼養管理によりさらに増体が見込めるものと思われた。

Mitra Tani FarmはIPB畜産学部卒業の4名が卒業後、国の新規就農支援事業を利用して15年前に開業した牧場で、IPB畜産学部、獣医学部と共同研究を続けており、共同研究者として有望であると感じた。ヒツジ・ヤギ農家に向けての教科書(Untung dari Bisnis Donba & Kambing ala MT Farm/MTファーム流ヒツジ・ヤギビジネスの利益化)を出版しており、国内ヒツジ・ヤギ農家のリーダー的な存在である。畜産経営のみならず、住宅地の経営も行っており、多角経営企業化している。

15:00 Amrozi学校長の顧客で、スマトラ島で石油掘削事業をしている会社社長が所有するウマ牧場訪問。温血種(乗馬)を15頭所有し、自家繁殖していた。インドネシアにおけるウマ飼育の目的は富裕層の趣味としての飼育にほぼ特化しており(馬肉食文化はない)、全国的な飼養頭数は多くないものの、ウマ診療獣医師の給与水準は高いことから、獣医学部卒業生の就職希望先として人気がある。Amrozi学校長は鹿児島大学、およびオーストラリアの獣医系大学でウマの臨床繁殖学・外科学を学んだのちインドネシアで主にウマの診療・研究を約20年間続けられており、現在その教え子が、全国で活動している由。前述のとおりSKHBは年間延べ500頭の外来患畜と延べ3000頭の往診を受けており、内科診療のみならず、外科診療(疝痛、骨折プレーティング、帝王切開など)、繁殖診療(繁殖診断、妊娠鑑定、AI,ET)等を積極的に行っている。希望があれば、当校学生の受け入れも可能である由。

19:00 ホテル着。

1/26(FRI)

10:00 ホテル発。Leni Maylina講師、Supriyono講師と昼食後、空港へ送っていただく。21:30ジャカルタ発。

1/27(SAT)

7:30 羽田着。19:00松山着。

IPB Universityはすでに各国の多くの大学と研究・教育協力関係を結んでおり、また現在の大学首脳陣の多くが日本で学位取得していることから、今後の協力関係の推進が期待された。獣医学領域においては、本学部からは野生動物分野・産業動物分野の研究・学生研修先として、先方からは基礎分野・公共獣医事・分野小動物分野の高度医療の研修先としての需要があると思われた。今回の訪問ではIPB University側のホスピタリティに驚いた。両者間の協力関係発展に今後も注力したいと思う。最後に今回このような機会を与えて頂いたことに感謝いたします。

報告者

獣医学部 獣医学科

人獣共通感染症講座 准教授 鍬田龍星

産業動物臨床学講座 講師 井上陽一